제주 테우는

탐라시대로부터 전승되어온 것으로 보이며,

테, 터우, 테위, 터위, 떼배 등 다양한 이름으로 불려왔다.

병와 이형상 목사가 ‘검석속립(劍石束立)’이라 표현한

제주도 해안지역의 거친 환경을 극복할 수 있는 작은 배로서,

큰 자본을 들이지 않고 제작하여

바다밭 기반의 어업, 해조류 거름을 이용한

농업에 이르기까지 제주인의 삶을 풍요롭게 만든

‘생명줄’과 같은 배였던 것이다.

사면이 바다로 둘러싸여 있는 제주에서는 바다로 나아가 외부와 소통할 수 있는 선박과, 연근해에서 해산물 채취를 할 수 있는 작은 배가 가장 중요한 생존의 도구였다. 특히 ‘테우’는 제주인의 ‘바다 삶’의 역사와 문화를 곡진하게 담아내고 있다. 제주 테우는 테, 떼, 터우, 테위, 터위, 떼배 등 다양한 이름으로 불려왔으며, 병와 이형상 목사가 ‘검석속립(劍石束立)’이라 표현한 제주도 해안지역의 거친 환경을 극복할 수 있는 배였다. 큰 자본을 들이지 않고 제작하여 바다밭 기반의 생업을 영위할 수 있는 생명줄과 같은 배였던 것이다.

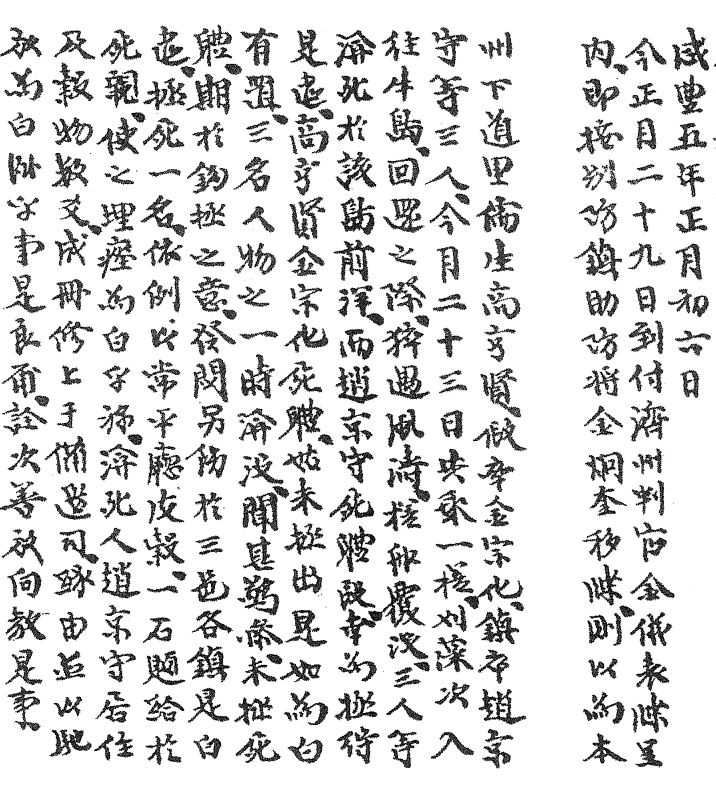

제주의 테우는 고대 탐라시대로부터 사용했을 것으로 추측되며 출륙금지령 이후 더욱 활성화되었을 것으로 보인다. 조선시대 목민관 이익태의 『지영록』에는 김녕 삿갓오름 연못에서 순채를 채취할 때 테우를 사용했다는 기록이 남아 있으며, 1800년대 후반 『제주계록』에는 하도리 유생 고형현 등이 테우(槎船)를 타고 해초 채취를 하다가 풍랑을 만나 전복되어 익사한 사고가 기록되어 있다. 또한 비슷한 시기 『제주견문록』에도 별도포 부근에 있는 수많은 테우에 대한 기록이 나타난다.

1953년 간행된 『증보탐라지』에는 “한라산 정상으로부터 4km 내외는 진백지대이며, 이 지대 이하는 철쭉지대로 수십만 평이다. 그 아래 4km 내외는 가로로는 구상나무[拘香木] 지대인데 본도의 독특한 떼배[筏船]의 재료”라고 소개하고 있어 전통적인 제주테우의 원자재가 구상나무였음을 알려준다.

20세기 들어 1910년 『한국수산지』 기록에 따르면, 자리 그물이 282개가 있다고 했는데 이는 그만큼의 테우가 존재했음을 말해주고 있으며, 이후 기록된 테우의 수는 1937년 533척, 1939년 541척에서, 1982년 51척, 1986년 32척으로 급감하였고 지금은 쉽게 찾아보기 어렵게 되었다.

테우는 제주도뿐만 아니라 강원도 삼척, 경상북도 울진과 울릉도, 남해안 일부에서 어로작업에 활용되어 왔는데, 주로 미역 채취, 손꽁치낚시, 근해 고기잡이 등이다. 내륙 지역 테우는 크기가 작고 미역 채취 등에 활용되는 한정된 사용범위를 갖고 있는 데 비해, 제주에서는 미역 채취, 비료용 해조류 채취, 자리 거리기, 갈치낚시, 연안 고기잡이, 멜후리그물, 부속섬 산물의 이동 등 다양하게 사용되어 왔다.

특히 제주에서는 테우를 정박하고 건조할 수 있는 전용 포구인 ‘테웃개(터우매는개, 터웃개맛 등)’가 대부분의 해안마을에 있을 정도로 활성화되어 있었을 뿐만 아니라, 위미리 테웃개돈지선왕당이나 함덕리 서물당 등과 같이 테우의 해상 안전과 풍어를 기원하는 테우 관련 신당이 모셔질 정도로 어촌문화에 깊숙이 자리 잡고 있었음이 확인된다.

『증보탐라지』에도 소개되어 있듯이, 전통적으로 테우는 한라산 700~800미터 고지 구상나무를 벌목하여 인력이나 우마, 물길 등을 이용하여 바다로 운반한 뒤, 다시 바닷길로 이동하여 자기 마을로 와서 껍질 채 6개월 정도 건조한 뒤 목재 가공하여 제작한다. 구한말, 일제강점기에는 일본 큐슈 또는 대마도에서 삼나무를 수입해 와서 테우를 제작하였으며, 최근에는 제주산 삼나무로 주로 제작하고 있다.

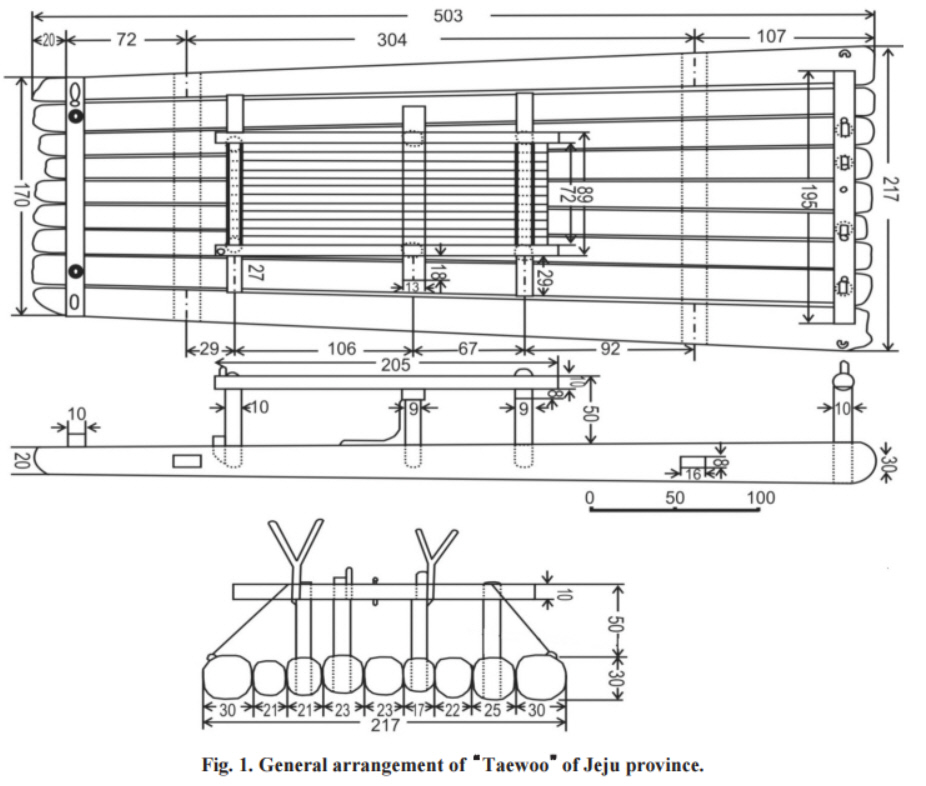

테우는 제주도 내에서도 지역에 따라 조금씩 차별성을 띠는데, 예를 들어 일반적인 테우는 노를 하나로 운용하지만, 물살이 센 보목동의 경우 측면과 후미 두 개의 노를 운용하기도 한다. 또한 상자리를 하나 설치하기도 하고 두 개를 설치하기도 하는 등 지역적 특성이 나타나고 있다.

테우는 봄부터 가을까지는 미역 채취, 듬북(해조류 거름) 채취, 자리 거리기(자리돔 잡기), 갈치 낚시, 가을 듬북(고지기 등) 채취, 멸치 후리기 등에 사용하면서 테우 포구(터웃개, 테개 등)에 정박해두었다가 바다 작업이 없는 겨울에는 해체하여 부속품으로 보관한다. 이후 다음해 봄에 다시 조립하여 사용하는 방식으로 부력을 유지하고 내구성을 높이며 관리하였다.

테우는 제주도민의 생업과 관련하여 다양한 방식으로 활용되었다

첫째, 미역 채취 및 운반에 활용

조선시대 진상품이기도 했던 미역 채취에 테우가 활용되었는데, 조천읍 북촌리의 사례를 살펴보자. 북촌리에서는 봄철 미역 채취 시기가 되면, 테우에 사공 1명, 해녀 3~5명이 타고 다려도 미역밧으로 나가서 닻을 내리고 준비를 한 뒤, 포구 쪽에서 마을 대표나 어촌계장 등이 신호를 보내면 일제히 입수하여 미역을 채취하였다고 한다. 시대가 발전하면서 테우와 풍선(목선)이 함께 참여하게 되었고 1980년대 즈음 테우가 거의 사라졌다고 한다. 마을 내에 테우가 부족하면 이웃 동복리나 함덕리에서 빌려와서 미역을 채취하였다고 한다. 테우를 가져온 사공은 해녀들이 채취한 미역의 5분의 1을 배삯으로 받았다고 한다.

둘째, 거름용 해조류 채취 및 운반에 활용

거름용 해조류 채취는 제주도 테우 활용의 가장 특징적인 활용 방식이라고 할 수 있다. 제주도 내에서도 지역적 편차가 있기는 하지만, 화산회토(火山灰土)의 토양에서 곡물을 재배하기 위해서는 해조류 거름이 상당히 유용했는데, 논이 거의 없는 제주에서 보리와 조 같은 곡물은 제주의 주식이었기 때문에 해조류 거름을 반드시 해야 하는 상황이었다. 돗통시를 통해 얻을 수 있는 거름에는 한계가 있고, 해조류 거름의 장점이 또한 있기에 테우는 삶을 이어갈 수 있는 생명선이었던 셈이다. 테우는 비교적 단순한 구조와 저렴한 제작 비용에 더해, 거친 해안에서도 작업이 가능하고 선체가 수면과 닿아 있어 해조류를 끌어올리는 데 효율적일 뿐만 아니라 많은 양을 실어 옮길 수 있는 장점을 가지고 있다.

셋째, 자리돔 거리기(잡기)에 활용

제주도 내 여러 해안 마을에서는 자리돔 잡이와 자리돔 음식이 활성화되었는데, 제주를 대표하는 향토음식으로 자리잡아가고 있다. 특히 보목동에서는 자리돔 축제를 20여년간 개최해오고 있고, 여러 해안 지역에서 자기 고장의 자리돔이 가장 맛있다며 자랑하기도 한다. 이렇게 자리돔이 유명한 마을에서는 테우문화 역시 상당 기간 전승되어온 것으로 파악된다. 보목동, 이호테우와 인근 애월읍 해안 지역, 도두, 산지천, 북촌리, 모슬포 등 여러 지역에서 자리돔을 잡아왔음이 확인된다. 또한 해안 마을에서 잡은 자리돔은 부녀자들이 중산간으로 팔러 다니면서 자리젓 등 다양한 저장음식으로도 활성화되었다. 도내 지역마다 테우로 자리 거리는 방식이 다양하게 나타나는데, 막대가 달려있는 국자사둘을 사용하는 곳도 있고, 기둥을 세워 도르래로 둥근 모양의 사둘을 끌어올리기도 하는데, 각 지역의 해안 자리밧 상황(여, 암초, 수심 등)에 따라서 사둘의 크기가 여러 가지로 나타난다.

넷째, 갈치, 어랭이, 우럭 등 낚시에 활용

제주도에서 테우는 봄 가을로 미역과 듬북 등 해조류를 채취하는 데 주로 사용되었지만 여름철에는 자리 거리기나 물고기 낚시 용으로도 활용되었다.

<갈치 나끄는 소리>(삼달리 어업요 강성태 보유자)

어질같은 서낭님아 갈치삭 노는 곳으로 뱃머리를 돌여나줍서

펄망일귀에 선상웃귀가 붙을동말동 허민 이 가늠이 갈치바당 정통이 되어진다

동서들아 녜 올리고 닻 주어라 서비뽕돌 드리쳐서 수심이야 재어보게

서른닷발 거리에서 서비뽕돌이 밑창을 닿는구나

다섯째, 멜후리그물 조업에 활용

멸치후리그물 조업은 1905년 경부터 방진망 그물을 사용하게 되면서 활성화되었으며, 이호동 현사마을에서 가장 먼저 시작하였다고 전한다. 현사마을에서는 당선이 멸치 떼를 확인하면 망선 2척이 그물을 내려서 에워싸고 테우 2척이 그물 양쪽 끝에 줄을 연결하면 해안가에 대기하고 있던 접원들이 그물을 당겨서 멸치를 잡는 방식이었다. 이때 테우는 그물을 연결하는 역할과 함께 물에서 건져낸 멸치를 멜 고리(대형 바구니)에 실어 모래사장으로 옮기는 역할도 담당했다고 한다.

<이호동 멜후리는 소리>

동깨코라근 도착더래 서깨코라근 서착더레

당선에서 멜발을보고 모살밧디선 후림을논다

동쪽테우 서쪽테우 배줄이엉 ᄀᆞ정들가세

동쪽접원 서쪽접원 어서어서 배줄을 잡고

자빠지멍 땡겨들보게 엎어지멍 땡겨들보게

한편, 함덕리나 김녕 등지에서는 같은 방진망을 사용하는 멜후리 조업이지만 테우를 활용하는 방식에서 차이점을 보이기도 한다. 즉 망선이 4~6대 나가서 그물을 끌어오고 테우는 그물에 모여진 멸치를 족바지 등으로 담아서 육지로 운반하는 역할을 하는 방식 등이다. 특히 함덕리에는 팔선진이라 해서 멜접이 8개나 운용되었고, 김녕의 경우에도 3개의 접이 있었다고 한다.

여섯째, 기타 부속섬의 산물 등 운반에 활용

서귀포시 보목동의 경우, 마을 앞에 있는 섶섬에서 소에게 먹일 ‘쇠촐’을 베어 왔는데, 이때 테우를 활용하였다. 테우를 사용해야 보다 많은 쇠촐을 실어 올 수 있기 때문이었다.

오늘날의 제주테우문화

이렇게 다양한 목적으로 사용되었던 테우는 화학비료가 대중화되고 동력선이 보급되면서 거의 자취를 감추게 되었다. 이후 테우는 전통적인 생업의 현장이 아닌 각종 축제와 이벤트, 관광 자원 등으로 활용되었고, 전통적인 형태에서 벗어나는 경우가 많아지게 되었다. 테우 관련 이벤트로는 채바다 씨가 테우로 일본 횡단을 3차례(1996, 1997, 2001) 하는 등 여러 언론의 조명을 받았고, 이호테우 축제나 보목동 자리 축제가 2000년대 중반부터 시작되었으며, 쇠소깍 테우 체험, 한림 테우 낚시 등 관광상품으로도 개발되어 운용되고 있다.

“지역주민들이 테우 축제를 위한 그 시나리오라든지 기획을 해 가지고 2004년부터 1회로 시작을 하였습니다. 이호테우 해수욕장에 많은 분들이 올 수 있게끔 그리고 지역 경제를 활성화시켜보자는 그런 취지에서. 또 저희 과거에 우리 선조들이 해왔던 그런 전통 멸치잡이 재현을 해보자 그런 부분에 의견을 모아가지고, 요걸 또 저희들이 그 전통 계승하고 보존하고 이어갈 수 있게끔 그런 취지를 갖고 테우 축제를 기획하고 지금까지 이어오고 있습니다.”

(김수성 이호테우축제위원장)

현재 테우는 실제 생업에 사용되지는 않지만 전통적인 테우문화를 기반으로 한 축제나 문화콘텐츠들이 여러 가지로 모색되고 있는 상황이다. 이호테우 축제, 서귀포시 보목동 자리 축제, 쇠소깍 테우 체험, 용연 예술제 테우 무대, 월대천 축제, 한림리 테우 낚시 체험 등으로 나타나고 있다. 또한 테우 모티브를 활용한 서귀포 새연교와 이호동 사거리 테우 조형물, 테우 모티브의 벤치와 그늘막 등 다양한 디자인 창작소재로도 활용되고 있는 양상을 확인할 수 있다.

제주 테우문화는 제주의 정체성이 가장 잘 드러나는 무형유산으로서 해양제주를 꿈꾸는 제주의 미래 비전을 실현해나가는 상징적 문화유산이 될 수 있다. 제주만의 특성을 잘 드러내고 있는 제주테우문화의 가치와 향후 ‘공동체 지정’ 전승 종목으로서 새로운 무형유산 전승 방안을 선도적으로 제시해나갈 수 있기를 기대해본다.

참고문헌

- 고유봉, 『제주도 해양수산사』, 도서출판 각, 2011.

- 담수회, 『역주 증보탐라지』, 제주문화원, 2005.

- 양종렬 외, 『제주테우문화』, 도서출판 신아, 2023.

- 이익태, 『지영록』, 제주문화원, 1997.