제주해녀문화 대백과사전

이 사전은 제주해녀 문화의 역사, 명칭, 터전, 채취물, 물옷과 도구, 예술 등 다양한 분야를 종합적이고 체계적으로 담아낸 해녀종합보고서다.

-

물질

물질은 해녀들이 바닷속으로 자맥질해 들어가 해산물을 채취하는 일을 말한다. 물질하기 위해서는 여러 가지 자연적 조건과 장비가 갖추어져 있어야 한다. 그중에서도 자연적 조건이

-

터전/공간

바다에서의 해녀 물질은 육상에서 하는 농사와는 다르다. 물질은 수온·수압·풍파 등 환경적 영향으로 매우 힘들고 위험하다. 해녀의 물질은 특별한 호흡

-

기관·단체·제도

-

예술/학술

-

신앙

16세기 초반 《신증동국여지승람》에는 제주 풍속이 음사淫祀를 숭상하여 곳곳에서 신에게 제사한다고 하였다. 매년 정월에 마을에서 무당이 제사하고, 2월에는 연등이라는 의례를 벌

-

구비전승

-

채취물

해녀가 물질해서 따는 채취물은 소라와 전복, 미역 따위와 물이 썰 때를 이용하여 갯가에서 잡는 고둥류, 게류 등이 있다. 채취물은 해녀들의 가정 경제에 도움을 주고 우리들의

-

도구와 물옷

물질 도구와 물옷은 해녀들이 물질할 때 사용하는 도구와 옷을 말한다. 이형상의 《탐라순력도》(1702) <병담범주>에 보면 물질 광경과 더불어 ‘테왁&r

-

속담·금기어

속담은 옛날부터 사람들의 입에서 입으로 구전되는 짧은 문장으로 비유된 말이다. 대개는 경험을 통해서 얻은 지혜나 교훈, 경계하고 금해야 할 일 등에 대한 내용을 담고 있다.

-

사진

제주해녀는 많은 다큐멘터리 사진가들이 관심을 갖는 주제이기도 하다. 지금까지 발간된 다양한 사진집을 소개하면 다음과 같다.

제주도 내 사진가로 서재철의 《제주해녀 -

잠수굿

잠수굿은 잠수들이 벌이는 굿을 말한다. 잠수는 해녀이다. 예부터 물질을 하는 여성들은 해녀보다 잠수와 잠녀를 본래적인 호칭으로 여겼다. 따라서 자신들이 하는 굿도 잠수굿이나

-

근대

1876년 개항되자 제주해녀들은 두 가지 변화를 겪었다. 조선시대의 ‘출륙금지’에서 벗어나 다른 지역으로 출가하며 경제적 수익을 얻게 되었다. 일본 어민

-

쉼터

-

중세 및 근세

한국사에 있어 중세는 대체로 고려를 전후로 하는 시기를 지칭하며 근세는 19세기 말 근대 이전의 조선시대를 일컫는다. 아무런 장치 없이 맨몸으로 잠수해 전복·미역 등의 해산물을 채

-

해신당

해신당海神堂은 해안 마을에서 해녀 물질과 어부 어로 활동의 무사 안녕과 풍요를 기원하는 신당이자 어업 관련 여러 신당들을 두루 이르는 명칭이다. 해신당은 해안 마을 주민들이

-

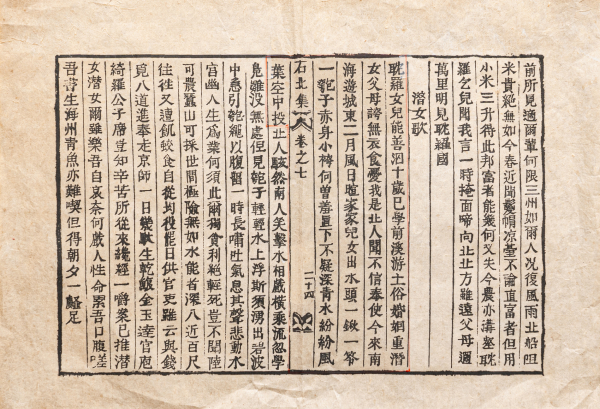

수필

잠수 작업은 과거부터 사람들의 관심사일 수밖에 없었다. 바닷속에서 힘들게 해산물을 채취하는 광경은 경탄 과 애환을 불러일으키기에 충분했기 때문이다. 조선시대 선비들의 수필에도

-

제주특별자치도 해녀진료비지원조례

제주해녀를 체계적으로 보호하고 신규 해녀를 육성하기 위하여 진료비 지원 근거를 마련하기 위한 목적으로 제정된 조례.

-

해녀 양씨

제주에서 태어나 일본으로 건너간 제주해녀 양의헌의 일대기를 그린 장편 다큐멘터리 영화.

-

톳무침

톳에 갖은 채소를 넣고 된장으로 간하여 무친 반찬.

-

해녀항일운동의 기록, 나는 해녀이다

국내외에서 펼쳐진 제주해녀들의 항일의 역사를 새롭게 조명한 제주MBC의 다큐멘터리.

-

백중 물찌엔 모ᄆᆞᆯ용시 끗데 늘어진 불 보젠 고망에 든 구젱기 다 나온다

백중인 음력 7월 보름 무수기 때 농부의 늘어진 불[환睾]을 보려고 구멍에 숨었던 소라가 밖으로 나온다는 말이다. 여름 농사를 끝낸 농부가 백중을 맞아 해산물을 따러 바닷가로

-

패총

선사시대 사람들이 먹고 버린 조개껍데기나 생활 쓰레기들이 쌓여 층을 이룬 유적.

-

게우젓

전복 내장인 ‘게웃’으로 담근 젓.

-

물찌 때 바릇가민 그냥 안 온다

바다에 나가기만 하면 빈손으로 돌아오지는 않는다는 뜻이다. 바다가 식품의 원천이라는 말이다. ‘바릇가다’는 ‘해산물을 따러 바다로 가다.&rs

멀티미디어

-

해녀_제주해녀박물관

-

제주해녀문화 대백과사전_제주학연구센터

-

해녀와 해녀도구_제주학연구센터

-

문화상징100선 15-1 거센땅, 바람의 여자 해녀_제주문화방송(주)

-

제주칠머리당영등굿(신청궤)_제주학연구센터

-

제주해녀의 물질기술과 민속지식 구술조사(구좌읍 행원리-해녀노래)_제주학연구센터

-

해녀-성산읍 시흥리_서재철

-

해녀노래-제주특별자치도 무형유산(전통 공연ㆍ예술)_제주학연구센터

-

제주해녀 물질_안장헌

-

2019 들엄시민 제주어 애니메이션(4편)-제주해녀항일운동_제주특별자치도교육청

-

제주의 해신당-서귀포시 보목동 연디기여드렛당_강정식

-

어멍의 바당(1화)_KBS제주방송총국