[여성신문] ‘케이팝 데몬 헌터스’가 소환한 K-무속… 제주 심방이 전하는 굿과 여성

- 2025-07-08

- 조회 7

이용옥 제주칠머리당영등굿보존회 회장을 만나다

4·3 이후 여성 심방이 지켜낸 제주 무속

“굿은 한을 푸는 일, 잊힌 굿도 다시 부릅니다”

2025. 7. 7. 여성신문(손상민 기자)

이용옥 제주칠머리당영등굿보존회 회장이 지난 4일 제주시 건입동 칠머리당영등굿 전수관 공연장에서 열린 ‘사라봉 굿나잇–제주칠머리당영등굿 요왕맞이’ 공연을 앞두고 굿에 사용하는 무구인 신칼과 요령을 들고 있다. ⓒ손상민 사진기자

최근 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’, 드라마 ‘폭싹 속았수다’ 등 대중문화 콘텐츠 속 무속 신앙이 주목받으면서 전통 굿에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 자극적인 소재 소비라는 비판과 동시에, 무속 신앙을 현대적으로 재해석하는 새로운 접근이라는 긍정적 평가도 공존한다. 이러한 흐름 속에서 제주 굿은 여성과 신, 그리고 민중의 삶이 얽힌 독자적인 서사로 다시 조명받고 있다.

지난 4일, 제주시 건입동 제주칠머리당영등굿전수관에서 국가무형문화재 제71호 ‘제주칠머리당영등굿’을 전승하고 있는 이용옥 제주칠머리당영등굿보존회 회장을 만났다. 그는 현재 제주에서 활동하는 대표적인 여성 심방(무당을 일컫는 제주어)이자, 제주 무속 신앙의 산증인이다.

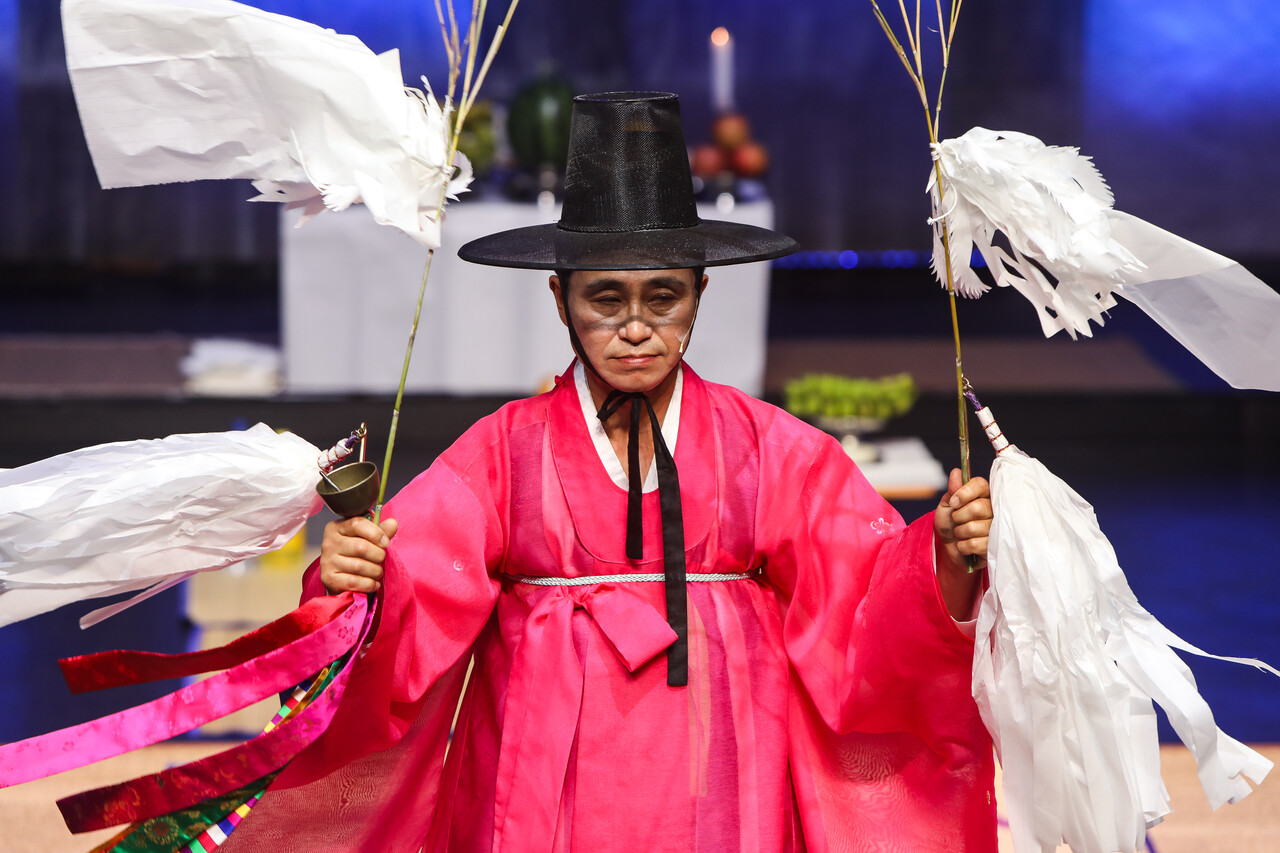

4일 제주시 건입동 칠머리당영등굿 전수관 공연장에서 제주칠머리당영등굿보존회 주최로 열린 ‘사라봉 굿나잇–제주칠머리당영등굿 요왕맞이’ 공연 중 보존회 소속 심방이 굿을 하고 있다. ⓒ손상민 사진기자

“굿은 사람의 한을 푸는 일이에요”

제주칠머리당영등굿은 건입동 칠머리당에서 해녀와 선주들의 안전과 풍어를 기원하며 열리는 굿이다. 해당 굿의 보존회 회장인 이용옥 심방은 외가의 무속 전통을 이어 3대째 무업에 종사하고 있다. 그는 어린 시절 신병을 앓은 뒤 13세에 외삼촌 김만보 심방에게 굿을 배우며 무업에 입문했다. 이후 20세에 김윤수 심방과 결혼해 함께 굿을 해왔고, 1990년 초대 제주칠머리당영등굿 기능보유자인 안사인 큰 심방의 작고 이후 남편이 2대 예능보유자로 인정받았다. 남편이 2022년 작고한 후, 이용옥 심방이 보존회 회장을 맡아 전승 활동과 후진 양성에 힘쓰고 있다.

이 회장은 “칠머리당 같은 큰 당에는 메인 심방이 있다. 말하자면 당의 임자다. 임자가 있어야 하는데, 우리 아저씨가 하다가 돌아가셔서 지금은 주인이 없는 격이 됐다”고 말했다. 이어 “선생님 두 분이 다 이어놓은 것을 나는 그냥 와서 하는 것뿐이다”며, 자신은 그들의 횃불을 이어받은 존재라고 덧붙였다.

그는 “요즘은 과학과 의학이 좋아서 병원에 가지만, 예전엔 마음이 아플 때 굿밖에 의지할 데가 없었다”며, “굿을 하고 나면 마음이 편해지고, 사람들의 한도 조금은 풀 수 있었다”고 말했다.

4일 제주시 건입동 칠머리당영등굿 전수관 공연장에서 제주칠머리당영등굿보존회 주최로 열린 ‘사라봉 굿나잇–제주칠머리당영등굿 요왕맞이’ 공연 전, 보존회 소속 심방들이 수다를 떨며 미소를 짓고 있다. ⓒ손상민 사진기자

4일 제주시 건입동 칠머리당영등굿 전수관 공연장에서 제주칠머리당영등굿보존회 주최로 열린 ‘사라봉 굿나잇–제주칠머리당영등굿 요왕맞이’ 공연 전, 보존회 소속 남성 심방이 주방에서 물을 끓이고 있고 여성 심방들이 그를 보고 있다. ⓒ손상민 사진기자

“남자들이 다 돌아가신 후, 여자들이 굿을 이어왔어요”

제주 굿이 여성 중심으로 변화하게 된 배경에는 제주4·3이라는 비극적 사건이 자리한다. “10년 전만 해도 남자 심방이 더 많았다. 예전엔 도황수나 면수 같은 주요 직책도 다 남자들이 맡았는데, 4·3을 겪고 나서 부모와 함께 남자들이 다 돌아가셨다”며, 이 회장은 전승의 단절을 증언했다.

그 공백을 메운 것은 여성 심방들이었다. 이 회장은 “지금은 남자 오리지널(정통 무업을 잇는 이)도 없고, 내 기준에 드는 사람도 없다. 소리만 좋다고 되는 것도 아니고, 인물만 좋다고 되는 것도 아니다. 남의 속을 파헤칠 줄 알아야 하고, 머리에서 탁탁탁 울어나야 한다”고 강조했다.

현재 보존회에 등록된 20여 명의 회원 중 실제 활동하는 심방은 여성이 대다수다. 그는 “지금 보존회에도 남자가 4명 있지만, 실제로 굿을 제대로 해낼 수 있는 사람은 2명뿐이다. 나머지는 행사 준비나 짐 나르는 정도”라고 설명했다.

4일 제주시 건입동 칠머리당영등굿 전수관 공연장에서 제주칠머리당영등굿보존회 주최로 열린 ‘사라봉 굿나잇–제주칠머리당영등굿 요왕맞이’ 공연 전, 이용옥 보존회장이 촬영을 위해 앉아 있다. ⓒ손상민 사진기자

“제주 신들은 ‘할망’이라 불려요”

제주 무속은 여신 중심의 신관을 갖고 있다. 설문대할망, 삼승할망, 자청비, 영등할망 등 신화 속 주신들 대부분이 여성이다. 그는 “자청비는 제주말로 조청비라고 부른다. 농사를 잘되게 해주고, 귤을 잘 따게 해주는 신이다. 설문대할망이 된 역사, 삼신할망이 된 이유도 다 있다”며, 제주의 신화는 단순한 전설이 아니라 여성들의 삶 속에서 입에서 입으로 전해 내려온 이야기라고 설명했다.

“예전 할머니들은 밭에서 검질(밭일)을 매면서 이런 이야기를 다 나눴다. 굿을 하면 구경을 와서는 저 심방이 잘하는지 못하는지 다 알아봤다. ‘저 사람은 안 데켜(안 된다), 더배와살켜(더 배워야 한다)’는 말이 나왔다”고 말했다.

4일 제주시 건입동 칠머리당영등굿 전수관 공연장에서 제주칠머리당영등굿보존회 주최로 열린 ‘사라봉 굿나잇–제주칠머리당영등굿 요왕맞이’에서 보존회 소속 심방이 굿을 하고 있다. ⓒ손상민 사진기자

“이제는 숨지 않고 하는 시대… 잊힌 굿도 다시 살립니다”

이 회장이 무업에 들어섰던 10대 시절만 해도 굿은 ‘미신’으로 간주돼 탄압받았다. 그는 “공무원 집안에서 굿을 하면 공직에서 잘렸다. 경찰이 와서 조상 모신 것도 압수해 가던 시절이었다. 그래서 산에 가서 천막 치고, 굴속에서 숨어서 굿을 했다”고 회고했다.

하지만 그는 지금을 “좋은 시대”라고 평가했다. “그때는 차도 없고 길도 돌멩이 엉클당클한(울퉁불퉁한) 길이었는데, 지금은 배울 여건도, 알려질 기회도 많다. 나는 지금도 집에서 공부하고, 잊혀가는 굿을 재구성하고 있다”고 말했다.

그가 발굴한 굿 중 하나는 ‘허맹이 답도리’다. “육지에서는 뱀이 신이 아닌데, 제주에서는 큰 신이다. 뱀을 죽이면 허맹이(허수아비)를 만들어 ‘허맹이 답도리’라는 굿도 한다”며 이 회장은 제주만의 독특한 신화를 소개했다. “제주는 뱀을 신으로 여기는데, 육지 사람들은 잘 모른다. 그래서 더 재미있게, 멋지게 보여주려 노력 중이다.”

4일 제주시 건입동 칠머리당영등굿 전수관 공연장에서 제주칠머리당영등굿보존회 주최로 열린 ‘사라봉 굿나잇–제주칠머리당영등굿 요왕맞이’ 공연 전, 이용옥 보존회장(왼쪽에서 두번째)과 보존회 소속 심방들이 앉아서 이야기를 나누고 있다. ⓒ손상민 사진기자

“제주말 이해하느라 ‘폭싹 속았수다’”

드라마 ‘폭싹 속았수다’에도 이 회장의 손길이 닿아 있다. “원래는 내가 출연하기로 했는데, 세트장을 안동에 차려서 거절했다. 대신 자문도 하고, 녹음도 해줬다”며, 박막천(관식의 할머니) 역을 맡은 김용림 배우와 함께한 비하인드 스토리를 전했다.

“녹음을 아무리 해줘도 요즘 사람들은 제주 사투리를 이해 못 한다. 옛날 사투리는 할머니들만 쓰던 언어라 더 어렵다”고 그는 덧붙였다.

한때 미신으로 탄압받았던 제주 굿은 이제 공동체의 역사와 여성의 서사를 품은 문화유산으로 재발견되고 있다. 이용옥 회장은 오늘도 굿을 배우고, 기억하고, 새롭게 만든다.

이 회장은 “굿은 인간이 신을 만나기 위한 의례이자, 개인과 공동체의 문제를 함께 풀어나가는 방식이다”라고 했다.

4일 제주시 건입동 칠머리당영등굿 전수관 공연장에서 제주칠머리당영등굿보존회 주최로 열린 ‘사라봉 굿나잇–제주칠머리당영등굿 요왕맞이’ 공연 전, 이용옥 보존회장이 촬영을 위해 굿에 사용하는 무구인 신칼과 요령을 들고 있다. ⓒ손상민 사진기자